되돌아 보는 유년이 명치끝이 아리도록 그리운것은, 내 엄마 아버지의 온기가 성성히 머무르고 있는 시기였기 때문이었으리라....

자식 팔남매 중 막내로 태어났던 나는 병약했고 까탈스런 입맛으로 어지간히 엄마 속을 애태웠다.

그중에도 나만 유독 국수를 싫어해서 손칼국수를 끓이는 날엔 아예 굶거나 찬밥을 따로 한공기 남기는 수고로움을 엄마가 해야했다.

그런 나날의 9살 여름방학.

그날도 홍두깨로 골고루 밀은 손칼국수를 호박, 부추, 파, 붉은 고추, 풋고추, 어린배춧잎을 듬성듬성 썰어 넣고 끓인 국물맛이 일품인 국수로 저녁을 먹으려던 때 였다.

미처 단속하지 못한 열린 대문으로 한 남자 아이가 더럽기 짝이 없는 깡통을 손에 들고 서 있었다.

그 시절엔 소위 '거지'라는 별칭으로 불렸던 사람들이 애, 어른, 여자, 남자 가릴것 없이 넘쳐나던 시기였다.

세월이 무척 많이 흘렀지만 마치 지금 이자리에서 일어난 일인양 그때 풍경이 생생히 기억난다.

덩치 큰 오빠 네명은 커다란 대청 마루의 둥근 상 앞에서 막 수저를 들던 참 이었고 역시나 나는 마루에 누워 뒹굴면서 저녁밥에 뜻이 없음을 나타내고 있었다.

순간, 오빠들 사이에서 문단속을 두고 서로간에 지청구를 해대고 있을 때 마침 당신이 먹을 칼국수를 들고 오시던 엄마가

'이미 사람이 문앞에 서 있는데 그런 소리 하는게 아니다' 하셨다.

그 아이를 집 안으로 불러 들이신 엄마는 댓돌에 작은 소반을 준비하고 김치며 밑반찬 두어개와 양푼이 가득 칼국수를 담아 상을 차리더니 신문지를 한아름 안고 와 댓돌에 깔았다.

의아해진 우리가 물끄러미 엄마의 행동을 보고 있는데, 혼잣말 처럼 중얼 거리셨다.

'나도 자식을 많이 둔 애민데 아무리 여름 이라도 시멘트 기운이 맨살에 올라 오는게 뭐그리 좋을까?'

땀을 뻘뻘 흘리며 허겁지겁 저녁을 먹는 아이 곁에 앉아 '천천히 먹거라' '형제는 몇이고?' '쯧쯧 우리 혜야 나이뻘 되겠구만...' '부모님은 다 계시나?'등을 조근조근 물으시더니 온갖 오물을 뒤집어 쓴것 같은 깡통을 우물물로 깨끗이 씻으셨다.

며칠을 씻지 못한 몰골에 뜨거운 국수를 먹으며 흘린 땀범벅으로 그아이는 차마 눈뜨고 볼 수 없는 지경에 이르렀다.

엄마가 갑자기 그 아이를 번쩍 안아 우물가로 데려 가더니 머리 부터 발끝까지 비누칠로 목욕을 시키기 시작했다.

확 달라진 그아이의 인물.

'그래~니 눈빛이 예사롭지 않다 했더니 이리 씻기고 나니 귀공자 같구나!'

흡족함이 엄마 얼굴에서 떠나지 않았다.

아들이 많았던 관계로 엄마는 오빠들이 작아서 못입는 입성 몇벌, 식은밥 몇덩이, 김치, 밑반찬등을 골고루 싸 주시면서 이런 당부까지 하셨다.

'이 긴긴 해에 닫혀진 대문 두들기지 말고 우리집 저녁 시간은 이맘 때이니 이리로 오너라~'

그 후 두번 다시 그애는 우리집에 그림자도 드리우지 않았다....

'나도 자식 많이 둔 애민데 내 자식이 언제 어떤 일을 당할지 모른다'

입버릇 처럼, 염원처럼 되내시곤 하던 엄마.

그 염원 덕분인지 당신 자식 팔남매는 옳지 않은 행동거지로 남의 입방아에 오르내린적이 없다.

어느 순간 부턴지 알수 없지만 어김없이 돌아오는 여름만 되면 그 아이와 칼국수 한그릇이 머리속에서 떠나지 않는다.

( 신청곡)

물고기자리......이안

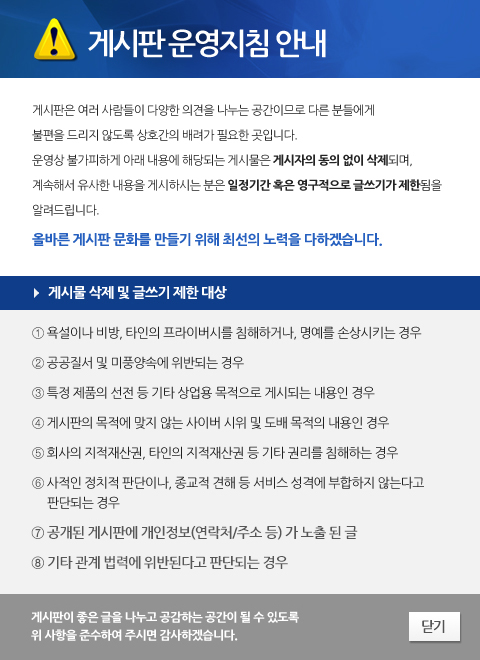

* 게시판 성격 및 운영과 무관한 내용, 비방성 욕설이 포함된 경우 및

기명 사연을 도용한 경우 , 관리자 임의로 삭제 될 수 있습니다.

* 게시판 하단, 관리자만 확인할 수 있는 [개인정보 입력란]에

이름, 연락처, 주소 게재해주세요.

* 사연과 신청곡 게시판은 많은 청취자들이 이용하는 공간입니다.

사적인 대화창 형식의 게시글을 지양합니다

(여름) 그 아이와 국수 한 그릇

황덕혜

2010.07.07

조회 39

댓글

()