프랑스의 철학자로 현상학자, 해석학자, 언어철학자, 역사철학자, 신학자, 윤리학자 등으로 다양하게 불리는 폴 리쾨르의 대담집 『비판과 확신』을 읽다가 급기야 눈물을 쏟습니다. 전쟁고아였던 리쾨르가 자신은 늙어 갔고, 점점 자신보다 더 젊은 아버지의 모습을 상상해야 했다는 사연과 부재하는 시선, 게다가 한 영웅의 시선을 만족시켜야 했다는 데서 울컥한 것입니다. 그래도 역시 결정타는 리쾨르가 결국 어머니의 모습을 자식들이 그들의 엄마, 즉 자신의 아내를 인지하는 방식을 통해 이해할 수 있었을 뿐이라는, ‘엄마’라는 단어는 자식들에 의해 발음되었지, 자신은 이 단어를 결코 발음해 본 적이 없다는 부분이었습니다. 주체할 수 없이 감정이 증폭되어 산책하는 사람들의 눈길을 의식하면서도 눈물을 멈출 수가 없었습니다.

대담 제목에서 비판은 ‘철학,’ 확신은 ‘종교’라 할 수 있습니다. 이는 리쾨르 자신이 평생 해온 작업이기도 합니다. 후설은 상세하지만 지루하고, 하이데거는 무엇보다 명확하며, 하버마스는 때로 심심하고, 레비나스는 예외적이라는 ㅅ선배가 유일하게 ‘슬픔’을 간직한 철학자라 칭한 리쾨르의 육성은 경순 씨의 부재를 견뎌야 했던 참혹한 3년여의 시간을 초월한 심상한 어조였습니다.

경순 씨 살아실 제 미역국 한번 끓여드린 적 없는 못난 딸은 청개구리답게 하록(夏綠)의 계절에 세 번째 미역국을 끓입니다. 경순 씨가 좋아했던 생선도 한 마리 굽습니다. 비위가 약한 경순 씨를 닮아 바싹하게 구운 생선만 먹는 딸은 노릇노릇한 꼬리 부분을 떼어 접시에 얹어주던 경순 씨의 부재를 다시금 절감합니다.

첫 딸을 낳은 외할머니는 시어머니 눈치가 보여 경순 씨에게 젖도 제대로 물리지 못했다고 합니다.

“아주 어릴 적 기억인 것 같은데, 고모가 등에 뭔가를 발라주면 아주 시원했지. 등에 뭐가 난 건지 영 불편했지. 나중에 니 할머니한테 물었더니 겨우 첫돌 무렵인데 그게 기억나느냐면서 의아해 하시더라. 한여름 애를 눕혀놓고 밭일 갔다 왔더니 얼마나 더웠던지 문 닫힌 방이 펄펄 끓어 제 오줌에 등을 데였다고 하더구나. 니 할머니가 어찌나 가슴이 아프던지 그때부터 시어머니가 뭐라 하는 말든 꼭 나를 데리고 다녔다드만...”

이 이야기를 들으며 경순 씨 등에 흉터가 있는지 더듬어 보았는지, 그저 책에 시선을 붙박고 심드렁하게 들었는지 도통 기억이 나지 않습니다. 무더운 여름에 태어난 경순 씨는 유난히 땀이 많았습니다. 매운 고춧가루만 봐도 땀이 솟는다는 경순 씨는 초복에 닭죽을 끓이며 팥죽땀을 흘렸습니다. 연신 가제 손수건으로 땀을 훔치며 뜨거운 닭죽을 끓이던 경순 씨의 뒷모습이 지금도 눈에 선합니다.

오늘은 ‘브라질 뮤직 페스티벌’을 보러가기로 했습니다. 돌아오는 길에 작은 케이크를 사야겠습니다. 집에서도 경순 씨의 생일을 기념하겠지만 제 나름의 방식으로 경순 씨를 추억할 것입니다.

경순 씨, 이 세상에 태어나 줘서 고맙고, 무엇보다 내 엄마여서 고맙고, 누군가는 결코 발음해 본 적이 없는 ‘엄마’라는 단어를 발음할 수 있도록 해줘서 고맙고, 지금도 늘 내 곁에 있어줘서 고맙고 또 고맙습니다. 그리고 많이 미안합니다. 미안한 일은 하도 많아 이루 헤아릴 수가 없습니다. 우린 말로 전하지 않아도...

잘 계시지요?

************************************

저는 1913년 발랑스에서 태어났습니다. 아버지께서는 그곳에서 영어 교수로 재직하셨습니다. 어린 시절에서는 제가 나라의 보호를 받는 전쟁고아였다는 사실이 무척 중요합니다. 1차 세계대전 때 희생된 자의 자식, 1915년 9월 마른(Marne) 전투에서 몇 개월 전에 이미 홀아비가 되었던 아버지의 자식이었던 점 말입니다.

한 가지 추억이 있습니다. 정확히 그것이 추억인지 아니면 어른들이 들려 준 이야기를 재구성한 것인지 잘 모르겠습니다. 우리 집에서는 1918년 11월 11일이 승리와 환희의 날이 아니었습니다. 군인들이 기쁨에 넘쳐 소리를 지르면서 기차로 귀향하는 것을 본 적이 있는 것 같습니다. 하지만 우리 집은 장례식 분위기에 휩싸여 있었습니다. 아버지께서 실제로 전사하셨는지 여부를 모르고 있었기 때문입니다. 실종통지서만을 받았을 따름이었습니다. 사람들이 밭을 갈다가 아버지의 시신을 찾게 된 것은 그로부터 훨씬 뒤인 1932년의 일이었습니다. 번호표에 의해 확인되었습니다. 이처럼 전쟁은 아버지의 장례식 속에서 끝이 났습니다. 따라서 저는 환희에 넘치는 휴전에 대한 추억을 갖고 있지 못합니다. 승리에 대한 추억은 더 말할 나위가 없습니다.

1913년 초에 아버지의 유일한 휴가 기간에 찍은 한 장의 사진이 있습니다. 누나와 제가 아버지의 무릎 위에 앉아 있는 사진입니다. 그 후로 아버지의 이 모습은 더 이상 변하지 않았습니다. 저는 늙어 갔고, 점점 저보다 더 젊은 아버지의 모습을 상상해야 했습니다. 처음에는 제 뒤에 있는 나이를 먹지 않는 한 남자에 대한 모종의 이미지를 갖고 있었습니다. 그리고 살아가면서 제가 추월하게 된 한 젊은 남자의 얼굴에 그 이미지를 합치시켜야 했습니다. 오늘날에도 저는 여전히 한 젊은 남자의 모습으로 영원히 고정된 그 이미지에 잘 적응하지 못하고 있습니다. 이것이 또한 위령비 앞에서, “우리의 아이들을 기리며”라는 문구 앞에서 제가 겪는 것이기도 합니다. 그러면서 이렇게 자문해 봅니다. “대체 그 아이들은 누구인가?” 기이하게도 그 위령비는 저의 아버지라는 한 아이에 대해 무언가를 말해 주고 있고, 계속 늙어가는 다른 아이, 즉 저에게도 뭔가를 말해 주고 있습니다. 게다가 저는 얼마 전에 카뮈의 『최초의 인간』(Le premier homme)에서 이와 유사한 생각을 읽은 적이 있습니다.

아버지의 모습과의 이러한 관계는 그것이 다음과 같은 상황에서 겪었던 반전(反轉)으로 인해 제게는 매우 중요합니다. 아버지의 이미지는 지금은 제가 배척하는 교육의 수단으로 사용되었습니다. 사람들은 계속해서 저에게 반복해서 이렇게 말하곤 했습니다. “만약 너의 아버지께서 너를 보신다면!” 저는 부재하는 시선, 게다가 한 영웅의 시선을 만족시켜야 했습니다.

(중략)

가끔 사촌들을 만나기는 했지만, 어머니의 자리는 어디에도 없었습니다. 결국 저는 어머니의 모습을 제 자식들이 그들의 엄마, 즉 제 아내를 인지하는 방식을 통해 이해할 수 있었을 뿐입니다. ‘엄마’라는 단어는 제 자식들에 의해 발음되었지, 저는 이 단어를 결코 발음해 본 적이 없습니다(폴 리쾨르, 『비판과 확신』, 17-20쪽).

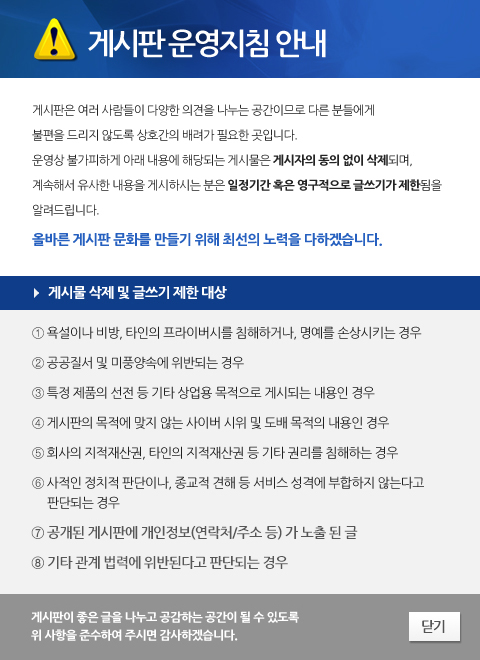

* 게시판 성격 및 운영과 무관한 내용, 비방성 욕설이 포함된 경우 및

기명 사연을 도용한 경우 , 관리자 임의로 삭제 될 수 있습니다.

* 게시판 하단, 관리자만 확인할 수 있는 [개인정보 입력란]에

이름, 연락처, 주소 게재해주세요.

* 사연과 신청곡 게시판은 많은 청취자들이 이용하는 공간입니다.

사적인 대화창 형식의 게시글을 지양합니다

누군가는 결코 발음해 본 적이 없는 ‘엄마’라는 단어

박혜정

2013.07.07

조회 66

댓글

()